クラスの子たちとなかなか良い関係が築けていないなぁ…

最近の子どもはなんだか難しくて、うまく話ができないわ…

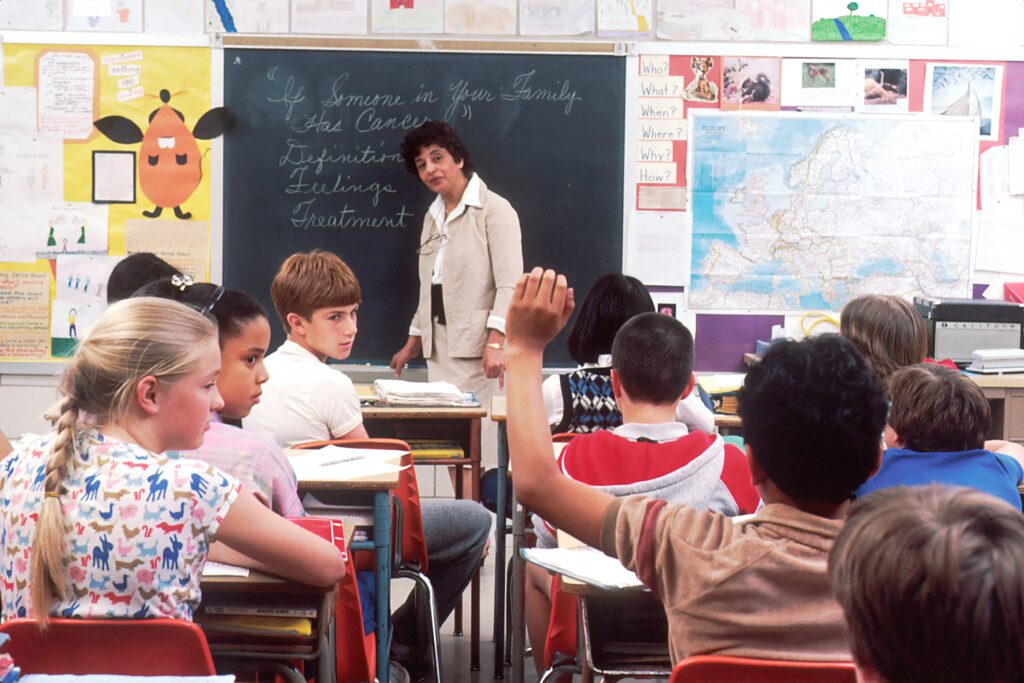

現在、多くの先生たちが「子どもとの良い関係」を築くことに難しさを抱えています。

実際に私が勤務する小学校でも、子どもとの関係で悩んでしまい、休職そして退職に追い込まれてしまう先生を間近で見てきました。

昔のように「先生はえらい!」「先生の言うことは聞くものだ!」という世の中の風潮はなくなっています。

つまりそれは、「子どもとうまくコミュニケーションをとる」ことなしに対等な関係を築くことは困難であるということです。

そんな、先生たちにとっておきの1冊『世界最高の話し方』から、「子どもと良い関係を築くため」のポイントを厳選して紹介します。

それではいきましょう!

【前提】話すことの基本は「離す」こと

コミュニケーションという言葉の語源はラテン語で「共有」を意味するものであると言われています。

つまり、その場でのお互いの思いをお互いが「共有する」ことで、コミュニケーションが成り立つというわけです。

我々教員はつい、こんなことを思って子どもたちに接してしまってはいないでしょうか。

- 子どもは教師の言うことを聞くものだ

- 子どもは教師の言った通りに動くべきだ

- 教師の言うことを聞かない子どもは良くない

このような態度では、子どもと教師が対等に「話題を共有している」とは言えないでしょう。

まず、教師はそう肝に命じて子どもに接していくことがコミュニケーションの大前提と言えます。

- 教師としての視点を離す

- 子どもの視点で話す

- 相手の立場として受け取りやすい球を投げる

この3つのポイントがコミュニケーション上達の第一歩だよ!

【話し方のポイント1】雑談は「ど力」で必ず上達する!

では、具体的にどうすればいい関係が築いていけるの?

子どもとの雑談で「ど」から始まる質問をしていこう!

子どもと良い関係を作るためには、雑談が鍵になります。

授業や生徒指導など、真面目な話をたくさんする前に、まずは「話を聞いても良い」と思える関係づくりが大事です。

そのための基礎が「雑談」というわけです。

なんでもない話をするのが苦手でね…

そんな風に悩んでおられる先生に身に付けてもらいたいのが「ど」から始まる質問です。

相手に話してもらう鍵は「質問力」です。

具体的には「6W1H」を多用して質問をするということです。

○○についてどう思う?

どんな○○が好き?

どんな目標がある?

「what」

○○についてどう思う?

どんな○○が好き?

どんな目標がある?

「where」

どこに行った?

どこに住んでる?

「why」

どうしてわかった?

どうしてこうなった?

「which」

どっちが好き?

どれがいい?

どの場所にいきたい?

「how」

調子はどう?

どうしたらいい?

どのように考えた?

これらを使って雑談することが、子どもとの良い関係を作る第一歩となります。

教師から「ど」から始まる質問をどんどんして、子どもに語ってもらい、まずは「信頼関係」を作りましょう。

【話し方のポイント2】一流のほめ方でいい気分にさせる!

「信頼関係」ができたら、次は「ほめる」です。

たくさん「ほめる」ことで子どもたちをどんどん「いい気分」にさせていきましょう。

「ほめる」ポイントは2つあります。

「すぐき」の法則

「ほめる」ということには大原則があります。

それは「すぐきの法則」です。

- すぐにほめる

- 具体的にほめる

- 気持ちを込めてほめる

いくら子どもを「ほめた」と言っても、

- ずいぶん前のことをほめられている

- 「いいね!」とだけ言われたけど、何のことかわからない

- うわべだけでほめられていることが伝わってくる

となると逆効果です。

「ほめている」のに、信頼関係を損なってしまうということになりかねません。

そうならないために、意識するのが「すぐき」であるわけです。

「すぐにほめる」は理解できるけど、「具体的にほめる」「気持ちを込めてほめる」ってどうすればいいのかな?

では次に、「具体的なほめ方」を解説していくね!

ミカンほかんの法則

「ミカンほかんの法則」とは、「承認(みとめる)」「共感」「賞賛(ほめる)」「感謝」をセットにして相手への気持ちを伝えるというものです。

「「承認(みとめる)」

承認(みとめる)とは、相手の存在や行動に気付き、認めるということです。

(例)最近、自主勉強の頑張り方がすごく前向きになっているなぁ!

「共感」

共感とは、相手の気持ちや意見に同調し、賛同・肯定することです。

(例)かしこくなりたいという気持ちが伝わってくるよ。

「賞賛(ほめる)」

賞賛(ほめる)では、優れている点をほめます。

(例)めあてを具体的に立てて学習し、振り返りまで書けているもんね。

「感謝」

感謝は「ありがとう」とお礼を言うことです。

(例)あなたのノートは見本にさせてもらうね。みんなの模範になってくれてありがとう!

この「ミカンほかんの法則」を意識してほめれば、大人の気持ちがしっかりと込められた内容で子どもたちをほめることができるようになります。

4つ全てができなくても大丈夫です。

1つずつ意識してほめていけば、大人の「ほめ方」も上達してくるからです。

ぜひ、子どもたちをいい気持ちにさせる「ミカンほかんの法則」に挑戦してみてください!

【話し方のポイント3】気持ちが伝わるアイコンタクト!

本書の著者がコミュニケーションをとる上で最も大切だと断言するのが「アイコンタクト」です。

本当に大事なのは「話し方」や「話す内容」ではないんだね!

話すときに大切だと一般的に言われることには以下のようなものがありますよね。

・全体を順に見渡しながら話す

・特定の場所を順に入れ替えながら話す

・直接目を見るのではなく、眉間・額のあたりを見て話す

著者はそれではいけないと言います。

これが最もシンプルにして最も大切なことです。

子どもの目をしっかりと見つめながら、気持ちを伝えたい人の目を見つめながらあなたの思いを伝えるようにしましょう。

日本人が苦手だと言われているのが、この「アイコンタクト」です。

しかし、ここまで読んでくださっている先生方、お父さん・お母さん方は「苦手だから〜」などと弱音を言ってしまう人ではないはずです。

相手の目を見て、自分の思いをしっかり伝えましょう!

【まとめ】「世界最高」の話し方ができる先生になろう!

数々の社長や著名人の話し方を指導してきた著者がまとめた「世界最高」の話し方の基本をまとめてきました。

「世界最高」と言ってもやるべきことはシンプルだね!

- 子どもは教師の言うことを聞くという前提を取り去る

- 子どもと話ができる関係を築く

- 質問してたくさん話してもらう

- 具体的に褒めて気持ちよくなってもらう

- 目を見て話す

これらを意識して、日々の教育をよりよりものに変えていけるよう、実践を続けましょう。

授業や生徒指導、特別活動などの教育は「子どもと教師の話ができる信頼関係」なしには、成り立ちませんからね!

本書にはまだまだたくさんの「話し方」のポイントがのっています。

ぜひ、参考にしてみてほしいと思います!

それではまたっ!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19f18f2e.813fb7a4.19f18f2f.628ecff6/?me_id=1213310&item_id=20112580&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6777%2F9784492046777.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント